জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনীতিতে দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। কিন্তু কেন?

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে এই ডাকসুকেই বলা হতো ছাত্র রাজনীতির ‘কমান্ড সেন্টার’ কিংবা ‘বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ’। তৎকালীন সাময়িকী ‘সমাজ’ এ প্রকাশিত এক গবেষণায় সি. ক্রিশ্চিয়ানসেন উল্লেখ করেন, ‘জানুয়ারি ১৯৬৯-এর আগে ও পরে মধুর ক্যানটিনেই ডাকসু কেন্দ্রিক ছাত্রনেতারা ১১ দফা আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন।’

আইয়ুব খান বিরোধী এই গণঅভ্যুত্থানের সংগঠক সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অংশ ছিল ডাকসু। এমনকি ১৯৭১ সালের ২ মার্চ প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয় যে আ স ম আবদুর রবের হাতে তিনিও ছিলেন ডাকসুর তৎকালীন ভিপি।

শুধু স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে নয়, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে জাতীয় রাজনীতির গতিপথ নির্ধারণে সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতেও ছিলেন ডাকসু থেকে উঠে আসা সিরাজুল আলম খান, তাজুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ নেতারা। ফলে ডাকসু শুধু আন্দোলন-সংগ্রামের সংগঠক নয়, বরং ইতিহাসে স্থান পেয়েছে জাতীয় নেতৃত্বের উৎসস্থল হিসেবেও।

আশির দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়ও ডাকসু ছিল কেন্দ্রীয় শক্তি। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর নূর হোসেনের আত্মাহুতির পর থেকে মধুর ক্যানটিন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠলে, ১৯৮৯-৯০ সালে ডাকসুর নেতৃত্বেই ছাত্রসমন্বয় পরিষদ জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে, যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত পতন ঘটে এরশাদ শাসনের।

কিন্তু ১৯৯০ এর পর ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে সেই ডাকসুর প্রভাব ও কার্যকারিতা। ছাত্র সংগঠনগুলো যেমন বিভাজিত হয়ে পড়ে, তেমনি বাড়তে থাকে সহিংসতা। জাতীয় রাজনৈতিক দলের ছায়ার নিচে পড়ে তারা হারায় নিজস্ব স্বকীয়তা। একই সঙ্গে দীর্ঘ ২৮ বছর ডাকসুর কোনো নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়ে ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক চর্চা। অবশেষে ২০১৯ সালে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখনো দলীয় প্রভাব ও সহিংসতার কারণে সেই নির্বাচন প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর হতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে একসময় যে ডাকসুর মঞ্চ থেকে আসতো দেশের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা। এখন, সেই ডাকসু ঝুলে আছে কেবল স্মৃতির ফ্রেমে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সাব্বির আহমেদ অতীতের সেই ডাকসুর চিত্র তুলে ধরে টাইমস অব বাংলাদেশকে বলেন, ‘স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ডাকসুর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সহাবস্থানের সংস্কৃতি ছিল। পদ ভাগাভাগি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর ভেতরে লুকিয়ে ছিল জাতীয় চেতনার এক অনন্য ঐক্য।’

কিন্তু সময় বদলেছে। শিক্ষার্থীমুখী রাজনীতির বদলে স্পষ্ট হয়েছে জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন। ড. সাব্বির মনে করিয়ে দেন ১৯৬২ সালের শরীফ শিক্ষা কমিশন ও ১৯৮৩ সালের মজিদ খান শিক্ষা কমিশনের বিরোধিতায় ডাকসুর আন্দোলনের কথা। তুমুল আন্দোলনে সেগুলো বাতিল হলেও, তার ভাষায়, ‘শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন কোনো প্রস্তাব বা কার্যকর শিক্ষা সংস্কার দিতে পারেনি ডাকসু।’

৯০’র দশকের পর নির্বাচনের অচলাবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে আলোচনা ও পরমতসহিষ্ণুতার অভাবই ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার অন্যতম কারণ।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক খান এ বিষয়ে সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেন অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফারাক নিয়ে তার মতামত। তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার আগে বামপন্থী সংগঠনগুলোর ডাকসুতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও আজ তারা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।’

তিনি স্মরণ করেন মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ডাকসুর ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের কথাও। সেলিম ডাকসুকে আবার কার্যকর করে তুলতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। রাজ্জাক খান বলেন, ‘সেই কমিটিও শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি, বরং জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনেই গা ভাসিয়েছে।’

ডাকসু নির্বাচনের বর্তমান চিত্র

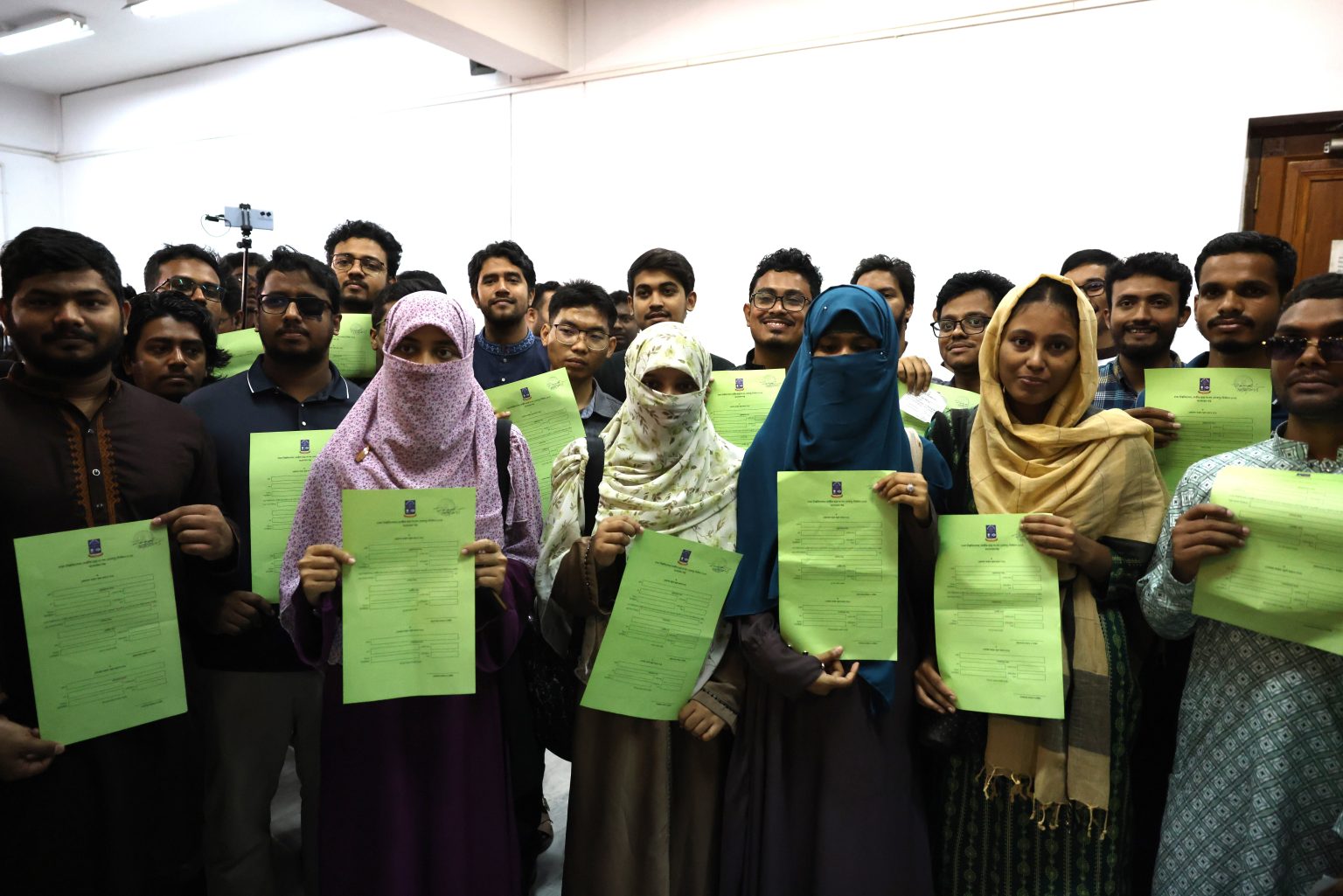

২৪’র অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবেশে এবারের ডাকসু নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়য়ের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ছাত্রী ও সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের ভোট। শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় রয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানে প্রার্থীদের ভূমিকা এবং প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি। ফলে এবারের ডাকসু নির্বাচন শুধু সংগঠন নয়, বরং ব্যক্তি ও ভাবমূর্তি নির্ভর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকেও মোড় নিচ্ছে।

অনেক শিক্ষার্থী বলছেন, আবাসন সংকট, পরিবহনব্যবস্থা, গবেষণার পরিবেশ ও ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো মৌলিক সমস্যা সমাধানই হবে নির্বাচিত কমিটির প্রধান পরীক্ষা।

এ ছাড়া, তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন ছাত্ররাজনীতির নামে হলে কিংবা ক্যাম্পাসে কোনো দখলদারিত্ব ও ‘গুপ্ত রাজনীতি’ও না চাওয়ার দাবিও। প্রচলিত দলীয় আধিপত্যের বাইরে এসে ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনরুত্থানই তাদের প্রত্যাশা।

এই প্রেক্ষাপটে নানা ছাত্রসংগঠন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছে নিজেদের প্যানেল। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’, ছাত্র অধিকার পরিষদের ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ, ভোট ফর চেঞ্জ’, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’, বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর নতুন জোট ও উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে গঠিত প্যানেল কাড়ছে নজর। এ ছাড়া রয়েছে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যও প্যানেলও।

সব মিলিয়ে এবারের ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক বহুমাত্রিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। শিক্ষার্থীদের অভিমত, এবার যদি প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় তবে ক্যাম্পাসে ফিরতে পারে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাজনীতি। কিন্তু যদি পুরোনো দলীয় আধিপত্য ও ক্ষমতার লড়াই আবারও আধিপত্য বিস্তার করে, তবে ডাকসু নির্বাচনের এই উদ্যোগও রয়ে যাবে কেবল প্রত্যাশার খাতায়।

এবারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ডাকসু কি শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়ার মঞ্চ হয়ে উঠতে পারবে? নাকি দীর্ঘ অচলাবস্থা ও রাজনৈতিক ছায়া প্রভাবের কারণে থেকে যাবে কেবল অতীতের গৌরব গাঁথা হিসেবেই? সেটিই এখন সময়ের প্রশ্ন।