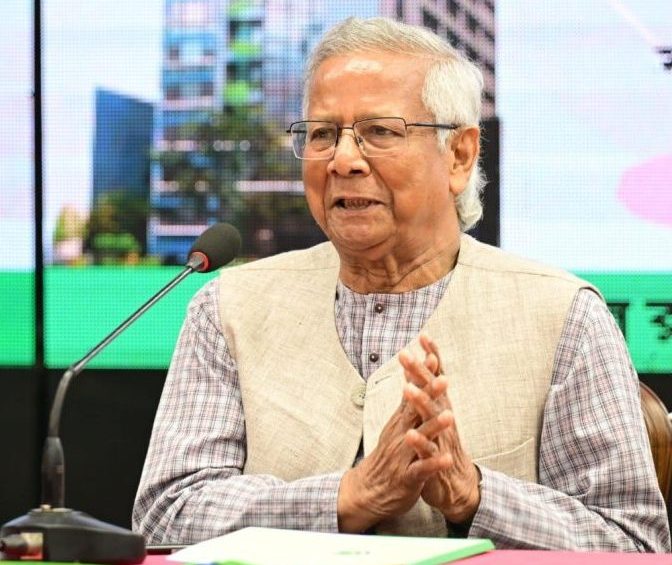

মাত্র গত বছরের আগস্টের কথা। তিনি এলেন আশার প্রতীক হয়ে। মাত্র দশ মাসের মাথায় তার চারপাশে জমছে অনিশ্চয়তার কুয়াশা। অস্থায়ী সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক’দিন আগে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলসহ সকলের। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রনেতাসহ সাধারণের হৃদয়ে ছিলেন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায়। কিন্তু আজ সব বেসুরে লাগছে। দেশজুড়ে স্থিরতার যে স্বপ্ন তিনি বুনেছিলেন, যে পরিবর্তনের জন্য সবাই একটি তাঁবুর নিচে এক হয়ে এসেছিলেন; তার খুঁটিই আজ বড্ড নড়বড়ে।

গত রাতে বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তের ইংগিত। জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জানান, ড. ইউনূস তাকে বলেছেন: ‘আমি যদি কাজ করতে না পারি… যে জায়গা থেকে তোমরা আমাকে এনেছিলে একটা গণ-অভ্যুত্থানের পর, দেশের পরিবর্তন, সংস্কার… কিন্তু যেভাবে আমাকে জিম্মি করা হচ্ছে, আমিতো এভাবে কাজ করতে পারবো না।’

তার এ বক্তব্যে শুধু একজন শীর্ষ নীতিনির্ধারকের ক্ষোভ নয়, বরং এক সামাজিক চুক্তির ভাঙনের সুর বাজে। এক সময় যিনি ‘পরিবর্তনের দূত’ ছিলেন, এখন তিনি নিজেই রাজনৈতিক ক্লান্তির প্রতিচ্ছবি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি আদৌ পদত্যাগ করতে চান? নাকি তার ‘নিয়োগদাতাদের’ ডেকে নালিশ করেছেন সব ঠিক করতে?

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পতনের পর এক যুগান্তকারী মোড়ে এসে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। ছাত্রনেতাদের নেতৃত্ব এবং সেনাবাহিনীর ছায়ায় গঠিত হয় একটি আপাত ‘নিরপেক্ষ’ প্রশাসন। ইউনূস আসেন জনতার আহ্বানে, তার হাতেই দেয়া হয় দেশ পরিচালনা ও একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব। আর সেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় সংস্কার।

প্রথম দিকের দৃশ্যপট ছিল আশাবাদী হওয়ার মতো। অর্থনীতি সচলের স্বপ্ন, প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফেরানোর আকাংখা, দুর্নীতি বন্ধ– তথা সবকিছুর কেন্দ্রে ছিল ‘নতুন এক বাংলাদেশ’ গড়ার অঙ্গীকার। কিন্তু এটা হলো একদম ক্ষণস্থায়ী।

রাজনীতি যে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে না, সেই চিরন্তন সত্য আবারও প্রমাণ হলো।

সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল, যে দলটি এতদিন কোণঠাসা ছিল; স্বভাবতই নেমে পড়ে মাঠে। তাদের লোক বসাতে শুরু করে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে, কিংবা আগামীর নির্বাচিত শাসক বিবেচনা করে প্রশাসনই তাদের মাথায় তুলে নেয়। তবে তৃণমূলে তারা সক্রিয় করে সংগঠন। ক্ষমতার রাজনীতিতে যা স্বাভাবিক, তাই করেছিল তারা। তবে এর পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্যও ছিল: আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক শিকড় উপড়ে ফেলা।

অন্যদিকে, এনসিপি– যারা শুরুতে ‘তৃতীয় শক্তি’র তকমা পেয়েছিল, নিজস্ব ন্যারেটিভ গড়ে তুলতে গিয়ে দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল: ১. বড় দলের জনপ্রিয়তায় ঘুণ ধরানো। ২. নির্বাচনের সময়টিকে পিছিয়ে দিয়ে নিজেদের শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলা।

প্রথম লক্ষ্যপূরণে তারা আংশিক সফল হলেও, দ্বিতীয় কৌশলই তাদের পতনের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

ততদিনে প্রশাসন, পুলিশ, এমনকি স্থানীয় সরকারের বড় অংশ বুঝে নেয়– শক্ত হাতে রাজনীতির ভার যারা ধরতে পারবেন, তারা বর্তমান সরকার নয়– তারা অন্য কেউ। এ কারণে আবারও পুরনো রাজনৈতিক বলয় ফিরে আসতে শুরু করে। ফলে এনসিপি হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। ড. ইউনূস, যিনি শুরু করেছিলেন উদার সংস্কারকের ভূমিকায়, নিজেই রাজনৈতিক ক্লেদে জর্জরিত হয়ে পড়েন।

এই প্রেক্ষাপটে বিএনপি, জামায়াত এবং এনসিপির অবস্থানও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে।

বিএনপি মনে করে, এনসিপি আসলে তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের রাজনৈতিক ফসল হরণ করেছে। জামায়াত শুরুতে নীরব অংশী হলেও শঙ্কিত হয়ে পড়ে নানা কারণে। এনসিপি নিজের পরিচয় সংকটেই ভোগে, তাদের ‘আদর্শিক বিপ্লব’ বাস্তবে পরিণত হয় সাংগঠনিক দূরভিসন্ধিতে।

সবশেষে, মুখে না বললেও নির্বাচন বিলম্বের পথ খোঁজার সিদ্ধান্ত ছিল এমন এক ভুল, যা রাজনৈতিক মঞ্চকে স্থায়ীভাবে রক্তাক্ত করে তোলে। যে পরিবর্তন একসময় স্বপ্ন ছিল, তা আজ বাস্তবতার চাপেই নুয়ে পড়েছে। ড. ইউনূসের নেতৃত্ব হারিয়েছে গতিময়তা, এবং তার পদত্যাগ ভাবনা যেন সেই হারানো সম্ভাবনার শেষ সূর্যাস্ত।

এখন দোষ চাপানো হচ্ছে সেনাবাহিনীর উপর, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর, এমনকি পুরনো শাসকগোষ্ঠীর অবশিষ্ট অংশের উপরও। কিন্তু সত্য হলো এই বিপর্যয় এসেছে অস্থায়ী সরকারের নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকেই। তারা এক জুয়ায় নেমেছিল, যার পরিণাম বুঝে ওঠার আগেই সবকিছু হাতছাড়া হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি আবারও প্রমাণ করেছে যে, আদর্শ দিয়ে শুরু করলেই শেষটা গৌরবময় হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। ড. ইউনূসের কণ্ঠে যে ক্লান্তি, তা শুধু একজন ব্যক্তির নয়, তা এক ব্যর্থ আশাবাদের প্রতিধ্বনি। একটি সম্ভাবনার সরকার, নিজেই নিজের ভিত নষ্ট করে ফেলেছে।

আর এক মৌলিক ভুল: বর্তমান সরকার সামরিক বাহিনীর সাথে এক অদৃশ্য দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে; যা এখন রীতিমত দৃশ্যমান। নিয়ন্ত্রণ ও সমর্থনের দ্বন্দ্বে, উভয় পক্ষের মাঝে তৈরি হয়েছে অদৃশ্য দেয়াল। এটি কেবল একটি প্রশাসনিক মতপার্থক্য নয়, এটি এমন এক উত্তপ্ত সমীকরণ যেখানে বেসামরিক নেতৃত্ব আগুন নিয়ে খেলছে।

এমন সংঘাত যদি বিস্তৃত হয়, তাহলে তা শুধু সরকারের নয়, গোটা শাসনব্যবস্থার স্থিতিশীলতা প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। অতীত বলছে, সেনাবাহিনীর সাথে বিরোধ তৈরি হলে সরকার কখনো জয়ী হয় না। বরং হারায় গণতন্ত্র, নিরাপত্তা, ও স্বপ্নের পথরেখা।

রাজনীতি যেন ভুলে না যায় যে, সামরিক শক্তি আগুন; আর আগুন যখন নিজেই নিজের দিকে ফিরে তাকায়, তখন রাষ্ট্র শুধু পোড়ে না, ধসেও পড়ে।